di Janina Appel

Traduzione dallo spagnolo di Federica Locatelli

Oggi voglio raccontarvi una storia che quasi nessuno conosce e sono certa che vi sorprenderà. Da quasi dieci anni molti mi chiedono se sono spagnola, ma in realtà sono venezuelana. All’inizio, cadendo un po’ dalle nuvole come mio solito, non capivo il perché di quella domanda, ma col tempo mi sono resa conto che il mio modo di parlare generava una certa confusione.

Mi capitò un episodio piuttosto curioso al lavoro, quando mi ritrovai davanti due venezuelane che non parlavano italiano. Per ovvi motivi, il mio collega mi aveva chiesto di occuparmene, ma appena iniziai a parlare con loro mi domandarono da dove venissi. Chiesi subito il motivo della loro domanda, convinta com’ero di avere mantenuto il mio accento venezuelano. Ma quando spiegai che sono originaria del Venezuela, e più precisamente di Maracaibo, se ne uscirono con le tipiche esclamazioni come “Mi alma Dios”, “A verga pues”, ecc… Per farla breve, dopo un po’ che parlavamo, mi dissero che ero una “pastelera”, insomma una voltagabbana, perché avevo acquisito l’accento spagnolo.

Un altro episodio mi capitò in Spagna, durante il mio ultimo viaggio a Madrid. Quando iniziai a parlare con la receptionist dell’hotel, di punto in bianco mi chiese da dove venissi e, appena risposi che ero venezuelana, esclamò senza esitazione: “Non ci credo neanche morta!”. Dentro di me pensai: “Ecco, ci risiamo con la solita storia”. Le chiesi perché non mi credesse, e mi spiegò che non avevo affatto un accento latinoamericano.

La mia innata curiosità mi ha così spinto a indagare l’origine della parlata venezuelana, per capire se l’equivoco dipenda dai tanti anni che avevo trascorso in Italia, o se invece esista qualche somiglianza fra l’accento di Maracaibo, lo spagnolo e l’italiano.

Innanzitutto, l’accento venezuelano è noto per la sua musicalità e per l’intonazione particolare che lo rendono molto riconoscibile rispetto agli altri accenti dell’America latina. Questa peculiarità è dovuta all’influenza di alcune lingue e culture nel corso dei secoli.

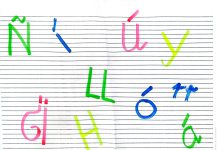

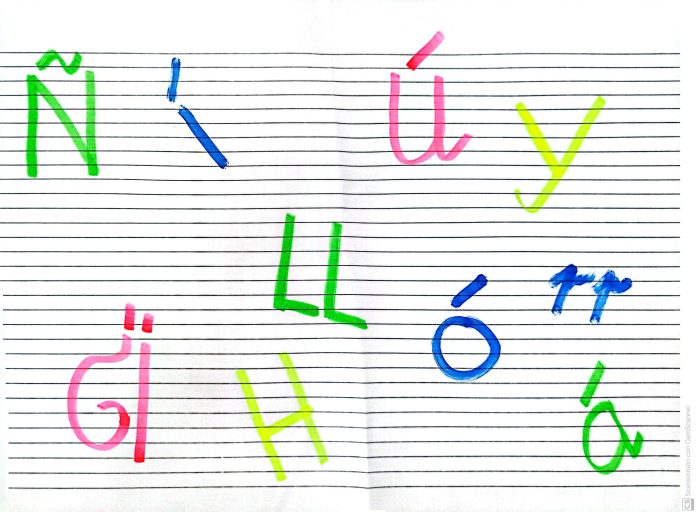

Tutto ebbe inizio con l’arrivo dei colonizzatori spagnoli nel Cinquecento, quando la lingua predominante in Venezuela divenne il castigliano, per poi amalgamarsi con le lingue indigene come il guajiro, il warao, il pemón, tra le altre. Più tardi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’accento venezuelano subì l’influenza di alcune lingue europee, in particolare del portoghese e dell’italiano. Anche la musica ha giocato un ruolo importante nella fonetica della lingua. Di fatto, il ritmo e l’accento venezuelano sono il frutto della musica tradizionale venezuelana, cioè il joropo e la salsa. Inoltre, ogni regione del Venezuela presenta le proprie varianti nel modo di parlare. Ad esempio, il dialetto maracucho si distingue per l’uso del pronome “vos” alla seconda persona singolare, eredità del parlare arcaico dei colonizzatori spagnoli, in analogia a quanto avviene in alcune regioni della Spagna. Secondo vari articoli che ho letto, il “vos” si usa anche negli stati di Falcón e Trujillo, ma con alcune differenze.

A Maracaibo il “vos” si frammischia abitualmente al “tu” all’interno della stessa frase, ad esempio si dice [vos] te vais a casar (lett. “Tu state per sposarti”) anziché te vas a casar (“Tu stai per sposarti”): siamo infatti una delle poche regioni in America in cui si usa il “voi arcaico” al singolare con la coniugazione del verbo al plurale, cioè si dice vos bailáis (“Tu ballate”) anziché vos bailás “ Tu balli”.

Un’altra caratteristica della parlata venezuelana è che condivide una grande somiglianza con quella delle Isole Canarie, in particolare Tenerife. Questo è un retaggio del fatto che gli isolani ritenevano l’America una terra di belle speranze, per cui durante la feroce dittatura di Francisco Franco decisero di scappare “attraversando il charco” (l’oceano) per poter arrivare all’isola che risuonava di libertà e ricchezza, cioè il Venezuela. Per questo motivo il Venezuela è anche conosciuto come l’ottava isola.

Una delle peculiarità più sorprendenti della lingua ispano-americana, che non conosce quasi nessuno, è la presenza del “ceceo” in alcune regioni del continente. Come sappiamo, il “ceceo” consiste nel pronunciare la s con un suono simile a quello che corrisponde alla lettera z spagnola. Si pensa che l’origine di questo fenomeno risieda nella lingua dei visigoti nel V sec D.C, come pure nell’influenza degli arabi durante l’occupazione musulmana nella penisola iberica fra l’VIII e il XV secolo.

In precedenza il ceceo non si limitava a una specifica regione della penisola, ma si trovava in diversi contesti dialettali in alcune aree della Spagna, come in Andalusia, a Cadice, Malaga e Granada. Durante la colonizzazione una parte dell’equipaggio di Cristoforo Colombo proveniente da queste regioni aveva come tratto distintivo l’uso del ceceo. Questi coloni, nonostante fossero meno numerosi rispetto a quelli che parlavano la variante seseante, che si riferisce alla pronuncia della c e della z con il suono che corrisponde alla lettera s, riuscirono a portare questa variante nel Nuovo Mondo. Infatti gli esploratori europei che giunsero in seguito in Venezuela e nel resto dell’Occidente americano poterono notare che in alcune regioni si adottava la variante ceceante al posto di quella seseante.

Entrambe le varianti convissero per molti anni, ma alla fine quella che predominò fu il seseo. Nonostante questo, il ceceo non scomparve del tutto, di fatto si sente in alcune regioni rurali e isolate, come in Honduras, El Salvador, Nicaragua, nelle coste del Venezuela e in alcune zone della Colombia, nello stato di Chiapas in Messico, a Porto Rico, in zone rurali dell’Argentina e nella zona centro orientale di Cuba. Tuttavia, in queste regioni, il ceceo è solito alternarsi al seseo (Alcina-Blecua 1975: § 2.5.8.9.7.), così come accade in alcune zone della Spagna.

Con il passare del tempo, lo spagnolo parlato in America Centrale e in America del Sud iniziò a evolvere e ogni regione sviluppò le proprie varianti. Oggigiorno il ceceo è un fenomeno molto limitato in America e, benché non esistano documenti che certifichino la distinzione fonologica fra la s e la z, si ritiene che ci siano casi eccezionali in cui questa distinzione è mantenuta. Questi casi si presentano in alcune zone citate prima. Il fenomeno potrebbe essersi sviluppato per il contatto storico che questi paesi ebbero con quelli che parlavano lo spagnolo peninsulare e l’italiano, lingue in cui è presente questa distinzione fonologica.

Per concludere, possiamo affermare che l’accento riflette la storia e l’identità di ogni regione. Di fatto, il mio accento è stato influenzato dalla lingua italiana e, se la situazione del paese dovesse consentire ai venezuelani di tornare in Venezuela, sono quasi sicura che l’accento sarà diverso da quello di quindici anni fa. E, chissà, potrebbe anche darsi che la maggior parte dei venezuelani che si trovano in Spagna e in Italia porti questa distinzione fonetica in tutto il paese.