Hoy quiero compartir una historia que casi nadie conoce y que, estoy segura, los dejará con la boca abierta. Desde hace casi diez años, muchas personas me han preguntado si soy de España, pero la verdad es que soy de Venezuela. Al principio, yo como bien caída de la mata que soy no entendía el motivo de esa pregunta, pero con el tiempo me di cuenta de que mi forma de hablar generaba un poco de confusión.

Un acontecimiento muy chistoso que me ocurrió en el trabajo fue cuando me encontré con dos venezolanas que no hablaban italiano. Obviamente, el pana que trabajaba conmigo me pidió el favor de atenderlas, pero en cuanto empecé a hablar con ellas me preguntaron que de dónde era. Después les pregunté el porqué de esa pregunta si yo estaba convencida de tener todavía el acento venezolano. De hecho, cuando les aclaré que soy de Venezuela, específicamente de Maracaibo, de una vez empezaron con las frases típicas como: “Mi alma Dios”, “a verga pues”, etc. En resumen, después de hablar con ellas por un rato me dijeron que era una pastelera por haber adoptado un acento español.

Otra experiencia que tuve fue en España, en mi último viaje a Madrid. Cuando comencé a hablar con la recepcionista del hotel de repente me preguntó que de dónde era, y le dije que era de Venezuela, ella me respondió con un “pues no le creo ni a morir” y yo dentro de mí pensé: “pues no le creo ni a morir””. Le pregunté que por qué no me creía, y me dijo que no tenía acento hispánico.

Como a mí me encanta averiguar decidí investigar el origen del habla venezolana para entender si el problema se debía por tener tantos años en Italia o si existía alguna similitud entre el acento marabino, el español de España y el italiano.

Antes que nada, el acento venezolano es conocido por su musicalidad y entonación particular, que hace que se distinga del resto de América. Esto se debe a la influencia de algunas culturas y lenguas que tuvo durante siglos.

En primer lugar, con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI, el idioma que predominó en Venezuela fue el castellano. Este se mezcló con lenguas indígenas como: el guajiro, el warao, el pemón, etc. Sin embargo, después de la II Guerra Mundial, el acento venezolano se vio influenciado por lenguas europeas como: el portugués y el italiano.

La música también ha jugado un papel importante en la fonética de la lengua. De hecho, el ritmo y la entonación del habla venezolano es fruto de la música tradicional venezolana, es decir: el joropo y la salsa.

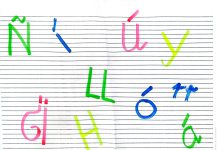

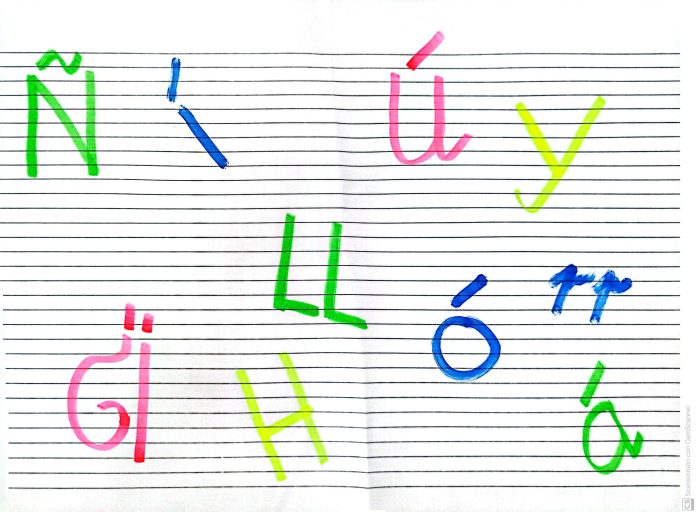

Por otro lado, cada región de Venezuela presenta algunas variaciones en el modo de hablar. Por ejemplo, el dialecto maracucho se distingue por el uso del voseo, una herencia del habla arcaica de los colonizadores españoles, similar al que se emplea en algunas regiones de España. Según diversos artículos encontrados, el voseo también se usa en Falcón y en Trujillo, pero con algunas diferencias. En Maracaibo el voseo suele mezclarse con el tuteo, por ejemplo: «Te vais a casar», en vez de «te vas a casar», y es una de las pocas regiones de América donde se practica el voseo singular con la conjugación verbal plural, es decir «vos bailáis» en vez de «vos bailás».

Otra característica del habla venezolana es que comparte una gran similitud con el de los nativos de las Islas Canarias, en particular con los tinerfeños. Esto ocurre debido a que los isleños pensaban que América era tierra de esperanza y, durante la feroz dictadura de Francisco Franco decidieron escapar “atravesando el charco” para poder llegar a la isla que les sonaba a libertad y riqueza, ósea Venezuela. Por esta razón Venezuela es conocida también como “la octava isla”.

Una de las peculiaridades más sorprendentes del idioma hispanoamericano, y que casi nadie conoce, es la presencia del ceceo en algunas regiones del continente. Como sabemos, el ceceo consiste en pronunciar la s con un sonido similar al que corresponde a la letra z. Se cree que este fenómeno tiene su origen en el habla de los visigodos en el siglo V d.C, o bien en la influencia de los árabes durante la ocupación musulmana en la Península Ibérica entre los siglos VIII y XV.

Anteriormente, el ceceo no se limitaba a una región especifica de la península, sino que se encontraba en distintos contextos dialectales de varias zonas de España, como en Andalucía, Cádiz, Málaga y Granada. Durante la colonización, una parte de la tripulación de Cristóbal Colón provenía de estas regiones y tenía como rasgo característico el uso del ceceo. Aunque eran menos numerosos que los colonos que hablaban la variante seseante, (este último se refiere a la pronunciación de la c y z con el sonido que corresponde a s), estos lograron llevar dicha variante al Nuevo Mundo. De hecho, los exploradores europeos que llegaron posteriormente a Venezuela y al resto del Occidente americano pudieron notar que en algunas regiones se empleaba la variante ceceante en lugar de la seseante

Durante muchos años se convivió con ambas variantes, pero al final la que predominó fue el seseo. Aun así, el ceceo no desapareció por completo, de hecho, todavía se escucha en algunas comunidades rurales y aisladas, como en Honduras, El Salvador, Nicaragua, las costas de Venezuela y en algunas zonas de Colombia, Chiapas (México), Puerto Rico, áreas rurales de Argentina y la zona centro-oeste de Cuba. Sin embargo, en dichas regiones, la pronuncia ceceante suele alternarse con la seseante, (Alcina-Blecua 1975: § 2.5.8.9.7.), tal y como sucede en algunas zonas españolas.

Con el pasar del tiempo, el español hablado en América Central y América del Sur comenzó a evolucionar, y cada región desarrolló sus propias variaciones. Hoy en día, el ceceo es un fenómeno muy limitado en América y, aunque no existan documentos que certifiquen la distinción fonológica entre la s y la z, se cree que hayan casos excepcionales donde sí se conserva esta distinción. Estos casos se presentan en algunas zonas mencionadas anteriormente. Este fenómeno podría haberse desarrollado debido al contacto histórico que tuvieron estos países con hablantes de español peninsular e italiano, idiomas en los que dicha distinción fonológica sí está presente.

En conclusión, podemos decir que el acento es un reflejo de la historia y de la identidad de cada región. De hecho, mi acento ha sido influenciado por el idioma italiano, y si la situación del país permite que los venezolanos regresen a Venezuela, estoy casi segura de que este acento no será el mismo de hace 15 años. Y quién sabe, puede que la mayoría de los venezolanos que se encuentran en España y en Italia lleven la distinción fonológica a todo el país.