Serbo, croato e varietà regionali dell’italiano

Lingua e dialetto

Lingua, dialetto, non è un dialetto ma una lingua …. Quante volte, nella nostra esperienza quotidiana, abbiamo ascoltato o anche pronunciato a nostra volta queste parole e queste frasi.

Ma siamo sicuri di sapere davvero che cosa implichino?

Cominciamo subito a sgombrare il campo da un equivoco. Dal punto di vista della linguistica come scienza descrittiva – la linguistica sincronica – lingua e dialetto sono sostanzialmente lo stesso oggetto: funzionano in base agli stessi meccanismi e sono descrivibili con gli stessi strumenti e le stesse categorie, come quelle teorizzate dalle varie scuole strutturaliste (fonemi, morfemi, rapporti sintagmatici, rapporti paradigmatici, varianti combinatorie, opposizioni binarie tra membri marcati e non marcati, solo per citare qualche esempio).

Da Ferdinand de Saussure alla Scuola di Praga, lo strutturalismo ha segnato la svolta dalla linguistica diacronica (cioè storica) a quella sincronica (cioè descrittiva): dalla prescrizione di ciò che è “giusto” o “sbagliato” all’analisi della lingua in sé come fenomeno, come oggetto di studio, proprio come la mineralogia studia i minerali dal punto di vista delle loro proprietà chimiche, fisiche e strutturali.

Anzitutto, che cos’è una lingua? Siamo certi di saperlo? Diamo un’occhiata alla definizione data dalla Treccani:

Sistema di suoni articolati distintivi e significanti (fonemi), di elementi lessicali, cioè parole e locuzioni (lessemi e sintagmi), e di forme grammaticali (morfemi), accettato e usato da una comunità etnica, politica o culturale come mezzo di comunicazione per l’espressione e lo scambio di pensieri e sentimenti, con caratteri tali da costituire un organismo storicamente determinato

E già qui possiamo trarre una prima interessante conclusione: tutto quanto sopra vale anche per un “dialetto”, giusto? Il Milanese ha le sue coniugazioni verbali, i suoi suoni, il suo corpus lessicale e idiomatico, ed è una realtà storicamente determinata esattamente come l’italiano o il tedesco. E allora? E’ una lingua? Sì e no. Dipende.

Diamo un’occhiata, sempre sulla Treccani, alla definizione di “dialetto”:

Sistema linguistico di ambito geografico o culturale per lo più limitato, che non ha raggiunto o che ha perduto autonomia e prestigio di fronte agli altri sistemi con i quali costituisce geneticamente un gruppo.

E qui saltano fuori due dati interessanti:

- lingua e dialetto sono entrambi sistemi di segni (come dire che, ontologicamente, sono la stessa cosa);

- a distinguerli sono il grado di “autonomia” e di “prestigio”. Cioè a segnare la differenza tra lingua e dialetto sono la storia, l’antropologia, la sociologia, la psicologia, la cultura, la politica: tutti ambiti studiati da altre discipline, insomma.

Morale: a distinguere “lingua” e “dialetto” non sono le rispettive caratteristiche intrinseche – che sono esattamente della stessa natura – , ma l’uso che si fa di una data parlata. E’ inutile ostinarsi a cercare un criterio linguistico per sostenere che un “dialetto” sia in realtà una “lingua”: il criterio è extralinguistico ed è sostanzialmente una questione di status e di uso (che possono variare nel tempo).

Sono la stessa lingua o due lingue diverse?

Chiarito che, dal punto di vista della linguistica sincronica come scienza descrittiva, una ”lingua” e un “dialetto” sono la stessa “cosa” (ma non dal punto di vista della sociologia, della sociolinguistica, dell’antropologia, della cultura, della politica), affrontiamo una vexata quaestio: quando due parlate simili, e magari intercomprensibili, sono due lingue “diverse” e quando sono invece “la stessa lingua”?

Sembra una questione peregrina (e, ancora una volta, a seconda dei casi dal punto di vista della linguistica descrittiva rischia effettivamente di esserlo) ma non lo è affatto: è una materia che si presta a mille strumentalizzazioni politiche (e geopolitiche), che talvolta sfociano nell’odio e nell’esasperazione delle differenze a dispetto delle tante somiglianze.

Svedese e Norvegese sono la stessa lingua? Fiammingo e Olandese? Bulgaro e Macedone? Serbo e Croato?

Tutti questi casi sono accomunati da un aspetto: si tratta di lingue standardizzate a partire da uno stesso continuum dialettale, ossia un vasto territorio in cui le parlate locali sfumano gradatamente l’una nell’altra, ma in cui è impossibile tracciare una linea di separazione netta.

Facciamo un esempio: il dialetto di Broni e di Stradella è lombardo, o emiliano? Non si può dire con certezza, sono realtà linguistiche intermedie che condividono isoglosse (cioè caratteristiche linguistiche) sia con i dialetti lombardi, sia con i dialetti emiliani. Non ha senso volerle assegnare di peso alla Lombardia o all’Emilia-Romagna, perché sono parlate di transizione ed esemplificano bene come funzioni un continuum linguistico sul territorio. Ma il dialetto milanese e quello bolognese sono invece nettamente distinti, non intercomprensibili e chiaramente lombardo l’uno, emiliano l’altro: in un territorio, i centri più importanti (e rieccoci alla nozione di “prestigio”) tendono a determinare forme di standardizzazione – e gli standard, per definizione, sono chiaramente distinti e delimitati: per forza, sono un insieme di norme e di caratteristiche prestabilite.

Serbo e croato? O serbocroato?

Veniamo ora a un caso linguisticamente e politicamente spinoso: il caso di quella che fu la lingua ufficiale di un Paese che non c’è più, la Jugoslavia.

Analizzeremo la questione dal solo punto di vista della linguistica sincronica strutturalista, che è descrittivo.

Partiamo dal presupposto che anche qui ci muoviamo in una situazione di continuum linguistico, quello slavo meridionale, in cui le parlate locali sfumano gradatamente sul territorio appena fuori Tarvisio fino alle spiagge del Mar Nero.

Serbi e croati hanno alle spalle due tradizioni storiche, culturali, religiose e antropologiche diverse: sarebbe antiscientifico negarlo e negare che questo abbia un riflesso sulle loro lingue oggi. A grandi linee, diciamo che croato e serbo sono stati standardizzati a partire dallo stesso gruppo dialettale (lo stocavico) da studiosi diversi (Ljudevit Gaj e Vuk Karadžić) nel primo Ottocento. Nel 1850, in linea con gli ideali del Romanticismo sul tema delle lingue e delle nazioni, veniva firmato il primo tentativo strutturato di creare uno standard comune per la lingua letteraria, il Bečki književni dogovor o Accordo letterario viennese; con la nascita della Jugoslavia come stato unitario (1918-1992), la spinta a una lingua unificata è stata ancora più forte e più “politica”, per esempio con l’Accordo di Novi Sad del 1954 (Novosadski dogovor) sulla creazione di uno standard linguistico serbocroato. La dissoluzione della Jugoslavia porterà a una riseparazione tra gli standard, sulla quale non vi è però oggi un consenso unanime, tanto che ancora nel 2017 è stata firmata da 200 intellettuali della ex Jugoslavia una Deklaracija o zajedničkom jeziku (Dichiarazione sulla lingua unitaria), e in diversi contesti accademici la nozione di “serbocroato” è ancora in uso.

La mia prima conclusione è che i due standard linguistici serbo e croato erano talmente vicini che è stato possibile tentare di unificarli in un superstandard “serbocroato”, che ha cessato di esistere politicamente con la fine della Jugoslavia, ma che resiste in certi ambiti accademici e, de facto, in diffuse forme di “jugosfera” nel mondo della cultura, dello svago e dell’intrattenimento (dai complessi rock ai video su YouTube).

Complicato, vero? Benvenuti nei Balcani, mondo di stratificazioni complesse.

Oggi serbo e croato sono due lingue diverse?

E’ molto difficile dare una risposta netta a questo interrogativo. Tanti sono gli elementi extralinguistici che entrano in gioco, intrecciati spesso con tragedie personali legate alla guerra: elementi che vanno comunque capiti e rispettati. Vorrei però soffermarmi su quelli di ordine strettamente linguistico.

Chi sostiene la tesi delle due lingue distinte cita solitamente questi argomenti:

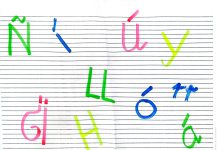

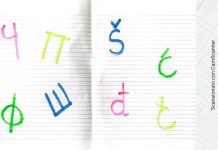

- Serbo e croato sono scritti con due alfabeti diversi (cirillico in Serbia, dove però è ampiamente diffuso anche l’alfabeto latino, e unicamente latino in Croazia)

Questo argomento mi pare irrilevante: l’alfabeto è mera rappresentazione grafica, non è intrinseco alla lingua in sé (se volessi, in cirillico potrei scrivere anche l’italiano con una buona efficacia). Questa è semmai la riprova di due diverse tradizioni storiche e culturali.

- Tra serbo standard e croato standard vi sono differenze di lessico

Questo è innegabilmente vero, ma vale per qualunque lingua sia parlata su territori di una certa vastità o in Stati diversi. In Serbia sono più frequenti i turcismi e i prestiti da lingue occidentali, in Croazia meno. Si noti comunque che uno studio universitario condotto su un corpus di testi ha quantificato le differenze di vocabolario come comprese tra il 4,04% e l’8,92% del lessico ivi impiegato [https://linguistics.stonybrook.edu/faculty/john.bailyn/files/publications/JSLBCS2.pdf], a seconda delle categorie lessicali (ibid., p. 19).

- Tra serbo e croato vi sono differenze sintattiche

Questo è vero, ma sono limitate. La più nota è la costruzione verbale del tipo “devo lavorare”, che solitamente viene risolta con l’infinito – come in italiano – in croato (moram raditi), ma con la forma esplicita in serbo (moram da radim, lett. “devo che io lavori”, come in neogreco). Va però detto che anche in Serbia la costruzione infinitiva è accettata, e addirittura preferita nei registri elevati.

- Tra serbo e croato vi sono differenze fonetiche

Senza entrare nella complicatissima questione dei 4 accenti tonali del serbo e del croato, la cui diffusione non è identica su tutto il territorio, atteniamoci alle differenze fonetiche più evidenti:

- la distinzione tra ije/e: lo stesso vocabolo presenta la forma iecava in Croazia, quella ecava in Serbia:

mlijeko vs. mleko (“latte”). Si noti però che lo standard iecavo è accettato anche in Serbia

- la presenza di /h/ intervocalico in croato laddove si riscontra /v/ in serbo:

kuhati vs. kuvati (“cucinare”)

- la distinzione tra i due diversi punti di articolazione dei due suoni corrispondenti a ć e č (alveolopalatale vs. postalveolare): questa è costante in Serbia, ma tende a perdersi in Croazia (solo nel parlato) dove è diffusa la pronuncia di entrambi come la “c” di “cena” in italiano.

5. Differenze morfologiche

Queste sono praticamente inesistenti. Fatte salve le differenze fonetiche di cui sopra, serbo e croato condividono esattamente la stessa flessione nominale e verbale: coniugazioni e declinazioni sono sostanzialmente identiche. Questo per prevenire l’obiezione classica: ma allora perché non il “cecoslovacco”? Perché ceco e slovacco sono due lingue nettamente distinte: hanno due sistemi flessivi diversi (desinenze nominali e verbali che non sempre coincidono) e due sistemi fonologici diversi (per esempio nel fonema corrispondente alla lettera /ř/, che esiste in ceco ma non in slovacco).

Raffronto con le varietà linguistiche in Italia

A titolo di raffronto, soffermiamoci su due varietà regionali di italiano (non dialetti, che sono sistemi morfologicamente diversi e non sempre intercomprensibili): l’italiano regionale lombardo rispetto all’italiano regionale toscano. Per un confronto puntuale, analizzerò le differenze tra un parlante milanese e uno grossetano.

- Differenze di lessico

Tra Lombardia e Toscana, sono numerosissime e riguardano (a titolo non esaustivo)

- Ortofrutta e alimentari: anguria/cocomero, melone/popone, prugne/susine, barbabietole/rape rosse, trevigiana/radicchio rosso, focaccia/schiaccia (o stiaccia), brioche/pezzo dolce, baretto/barrino, fave/baccelli, coppa/capocollo, gnocco fritto/donzelle

- Attrezzi e oggetti: straccio/cencio, mestolo/ramaiolo, cucchiaio di legno/mestolo, canna dell’acqua/sistola

- Espressioni idiomatiche: tanti idiomatismi diffusi in Toscana sono incomprensibili in Lombardia e nel resto d’Italia, come “Vedrai!” (“Certo che sì”), “Ma meglio” (“ma fammi il piacere”), “Si sta carini” (“stiamo freschi”), “gli si è portata l’acqua coll’orecchie” (“l’abbiamo servito e riverito”), “ci ha’ da ridillo” (“Sì, come no!” in reazione a un’ipotesi improbabile), “mi tasto se ci so’ ” (“Sogno o son desto?”). Le espressioni vernacolari penetrano facilmente nello standard regionale.

- Differenze sintattiche

L’italiano parlato in Lombardia e quello parlato in Toscana divergono per:

- Generalizzazione, in Toscana, della forma verbale impersonale in luogo della prima persona plurale:

“si va/si dice/si fa” anziché “andiamo/diciamo/facciamo”

- Uso dei tempi: in Lombardia nel parlato è generalizzato il passato prossimo, in Toscana il passato remoto è ancora in uso per tutto ciò che è sentito non più attuale o recente.

- Differenze morfologiche

- Uso degli articoli: l’occhio/ gli occhi vs. l’occhio/l’occhi, degli altri vs. dell’altri

- Lievi differenze di coniugazione: andò/andiede, vengono/vengano, dicono/di’ano

- Pronomi non usati in Lombardia ma diffusi in Toscana: quel libro/codesto libro, o “punto” che in Toscana è usato come sinonimo di nessuno/neanche uno (es. “Non ne ho visti punti”).

- Differenze fonetiche

Le differenze fonetiche tra italiano lombardo e toscano sono molto superiori a quelle riscontrabili tra serbo standard e croato standard. Per esempio:

- Raddoppiamento sintattico inesistente in Lombardia, generalizzato in Toscana:

a Milano, a Firenze / a Mmilano, a Ffirenze, a casa/ a ccasa, a lavoro finito /a llavoro finito

- Inversione generalizzata delle aperture vocaliche del fonema /e/: a Milano il ciélo, le stèlle, a Grosseto il cièlo, le stélle

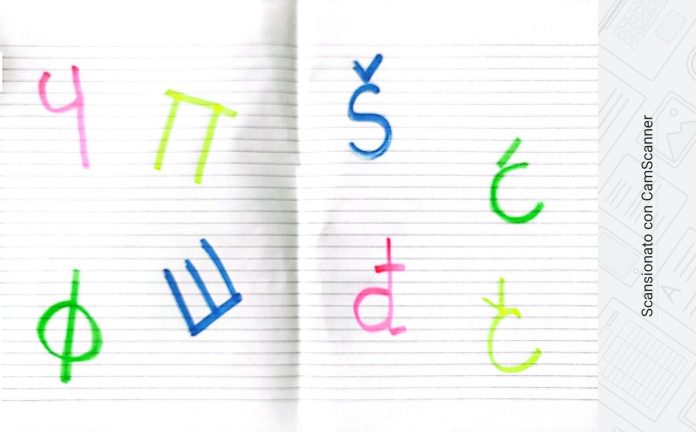

- Diffusione in quasi tutta la Toscana di suoni consonantici spirantizzati che in Lombardia non sappiamo nemmeno riprodurre: la casa / la hasa; sono andato/sono andaθo; lago/laγο (a seconda dei parlanti, e sempre in posizione intervocalica, anche /δ/ per /d/, /φ/ per /f/).

In Toscana non è raro ascoltare, nel registro colloquiale, dialoghi poco comprensibili per un italofono lombardo, come

“Si va a fa’ una girata?”

“Ma meglio, ci ho da fa’ tutte le faccende e da da’ il cencio. Fa’ un salto al supermercato e comprami du’ poponi e mezzo ‘ilo di stiaccia”.

Conclusione

Non sta a me stabilire se serbo e croato siano due lingue diverse oppure no. Io un’opinione personale ce l’avrei anche, ma è appunto … opinabile.

Il dato di fatto non opinabile è che, sul piano strettamente linguistico, le differenze tra l’italiano parlato a Milano e quello parlato a Grosseto sono paragonabili o anche superiori, ma non per questo vengono ritenute lingue diverse: sono due diversi standard territoriali di una stessa lingua, l’italiano.

Pertanto, se i croati ritengono di parlare una lingua diversa dai serbi, hanno probabilmente valide ragioni di ordine storico, culturale, sociologico, religioso, ma la linguistica sincronica descrittiva non mi pare fornire argomenti sufficienti a sostegno di questa posizione. Questo allo stato attuale: può darsi che in futuro le due varietà divergano a tal punto da acquisire strutture diverse, descrivibili dalla linguistica sincronica come “due lingue diverse”.

Chiudo con due osservazioni: ovviamente, non essendo questo un trattato, non c’era spazio per affrontare le tante altre differenze fra serbo e croato (kontrolisati/kontrolirati per “controllare”, saradnja/suradnja per “cooperazione”, i nomi dei mesi di origine latina in serbo e di origine slava in croato, e la lista sarebbe ancora lunga). O il ben noto fatto che il serbo recepisce volentieri termini internazionali come avion, aerodrom, univerzitet (aereo, aeroporto, università) mentre il croato predilige gli equivalenti di matrice slava zrakoplov, zračna luka, sveučilište.

Ma sono tutte differenze che riguardano l’uso della lingua in sé, non le sue strutture.

La seconda osservazione è che su internet (ahimè, il locus di ogni opinione spacciata per dato di fatto) si leggono spesso amenità come: “Ma se esiste il serbocroato, allora perché non l’italoportoghese”?

Si tratta di provocazioni a cui è inutile rispondere con argomenti oggettivi, ma proverò ugualmente: italiano e portoghese sono due lingue chiaramente distinte perché hanno due sistemi fonologici incompatibili, due strutture flessive completamente diverse (coniugazioni e formazione dei plurali non corrispondono in nessuna desinenza o quasi) perché l’uso dei pronomi è talmente diverso da renderli irriconoscibili nella catena del parlato, perché il portoghese ha una quota significativa di vocabolario in comune con lo spagnolo ma non con l’italiano; morale, non esiste l’italoportoghese perché il portoghese parlato è completamente incomprensibile per un italofono senza una congrua esposizione previa e senza opportuni studi.

Ciò detto, per tornare alla domanda iniziale: serbo e croato sono due lingue diverse? Alcuni ritengono di sì, altri le considerano diverse standardizzazioni di una lingua policentrica, e vi è chi non accetta neppure questa descrizione a mio avviso oggettiva.

Un linguista croato, Ivo Pranjković, nel 2008 dalle colonne di Slobodna Dalmacija ha affermato (1) :

Na standardološkoj razini, hrvatski, srpski, bosanski, pa i crnogorski jezik različiti su varijeteti, ali istoga jezika. Dakle, na čisto lingvističkoj razini, odnosno na genetskoj razini, na tipološkoj razini, radi se o jednom jeziku, i to treba jednom konačno jasno reći. Ako se netko s tim ne slaže, neka izloži argumente.

[A livello di standard, serbo, croato, bosniaco e anche montenegrino sono varianti diverse, ma di una stessa lingua. Pertanto, sul piano strettamente linguistico, a livello genetico e tipologico, si tratta della stessa lingua e questo va finalmente detto in modo chiaro. Chi non è d’accordo, presenti delle argomentazioni.]

A mio avviso, per concludere, è difficile pensare di poter dare una risposta univoca. Alla fine, i Balcani sono affascinanti perché un pizzico di mistero c’è sempre: in un territorio che nei millenni ha visto lo stratificarsi di così tanta storia e così tanta cultura, ogni risposta definitiva lascia sempre spazio al dubbio, al confronto e alla complessità.

Note

- Il passo originale, citato in forma parafrasata da Wikipedia, è tratto da Slobodna Dalmacija, 2008 (link in bibliografia) e riportato qui in forma integrale con traduzione.

Bibliografia

https://www.treccani.it/enciclopedia/serbocroato

https://it.wikipedia.org/wiki/Differenze_tra_serbo,_croato,_bosniaco_e_montenegrino

https://web.archive.org/web/20080311022746/http://www.slobodnadalmacija.hr:80/20060207/kultura01.asp

https://linguistics.stonybrook.edu/faculty/john.bailyn/files/publications/JSLBCS2.pdf